ご注文ありがとうございました。

幕末、土佐の名工朝國の短刀、彼は南海太郎朝尊の甥です。

姿優しく、刃紋荒らしく動乱時代の始まりを予感させる短刀です。

お守り短刀にするのも良いですが、居合の前差にも最適です。

This Tanto was made in 1857.

He is a nephew of Nankaitaro Tomotaka.

We recommend it as your amulet Tanto or Maesashi of Iai-do.

| 品番Code | 04-1153 |

|---|---|

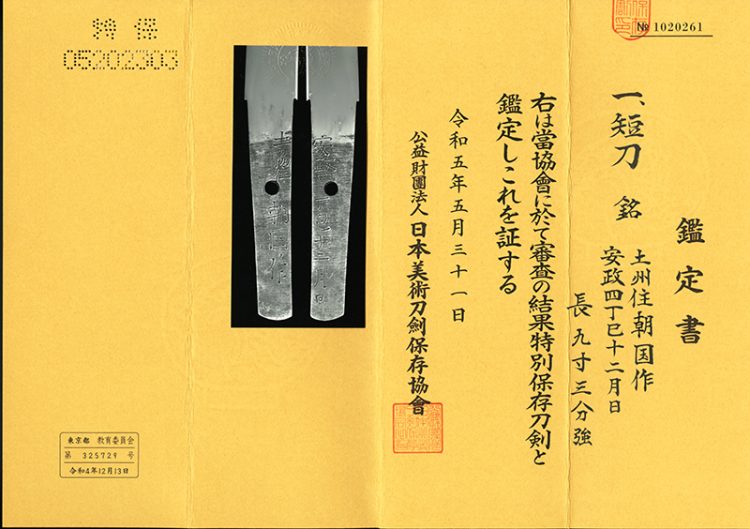

| 登録Reggistration Code | 令和4年12月13日 東京都第325729号 |

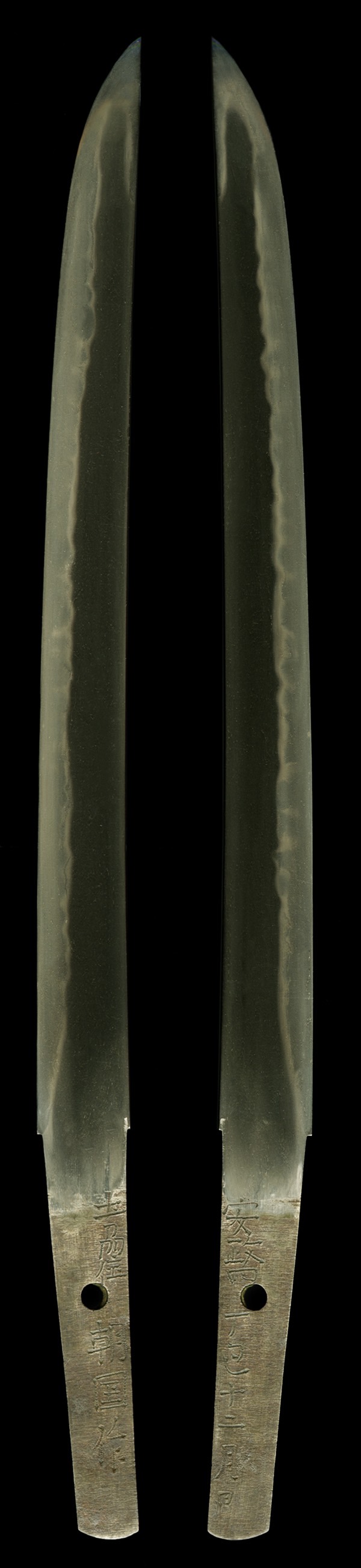

| 種別Category | 短刀 Tantou |

| 長さBlade length | 28.3 cm |

| 反りCurvature | 0.3 cm |

| 目釘穴a rivet of a sword hilt | 1個 One |

| 銘文Signature and Date | (表)土州住朝国作 (裏)安政四丁巳十二月日 |

| 元幅Width at the bottom part of blade | 25.0 mm |

| 先幅Width at the top | 18.4 mm |

| 元重Thickness at the bottom part of blade | 5.6 mm |

| 先重Thickness at the top | 3.0 mm |

| 重量Weight | 刀身185g / Blade Just 185g. |

| 時代Period | 江戸時代後期 / The latter of Edo period. |

≪商品説明≫

「体配 style」

平造り庵棟、身幅重尋常、反り僅かふくら程良く枯れる。茎は生で鑢目は切、茎尻は栗尻。

「地鉄 jigane」

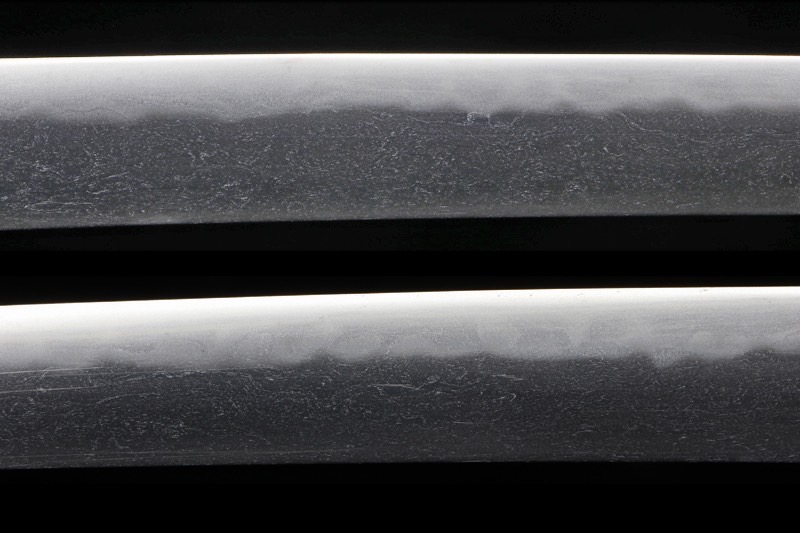

板目肌に杢目が交じり、地沸付き地景入る。

「刃紋 hamon」

互の目乱れ、足入り、刃緑砂流しかかり、銀筋が流れる。刃中は金筋、葉が入る。釯子は乱れ込み小丸に長く返る。

「特徴 detailed」

土州住朝国、本名は森岡亦次郎、南海太郎朝尊の甥で師も朝尊。

本短刀の作られた安政四年の土佐では、吉田東洋が山之内容堂公により再登用された年で、これ以後土佐藩は藩政改革を行い実力を蓄え、幕末動乱時代の表舞台に登場してきます。

この当時、坂本龍馬は江戸にて剣術修行をしており、翌安政五年に師匠の千葉定吉から「北辰一刀流長刀兵法目録」を授けられます。

本作、そのような時代背景の時代に作られた短刀ですが、姿はまだ優しく、しかし刃紋は荒々しさを持っており、来るべく動乱の時代を予感させられます。出来は良く、

流石に南海太郎朝尊の甥です。

拵の状態も良く、お守り短刀にするのも良いですが、居合の前差にも最適です。

「拵 Koshirae」

ハバキ(habaki) :素銅地金着二重。

縁頭(FuchiKashira) :水牛の角。

鯉口(koikuchi):水牛の角。

鐺(kojiri):水牛の角。

目貫(menuki) :赤銅地漁夫の図。

柄(Tsuka) :出し鮫、黒染。

鞘(Saya) :焦げ茶色の艶、返り角が付く。

「刀剣の状態 condition of blade」

研:良好です。

傷:欠点に成るような傷は有りません。

※注意 Note

本商品は共有在庫のため、ご購入のタイミングによっては欠品する場合が御座います。

※画像クリックで拡大画像をご覧頂けます。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|